La trombosi venosa profonda (TVP) è una condizione grave che può insorgere durante periodi prolungati di immobilizzazione, tipici dei ricoveri ospedalieri, soprattutto post-operatori o in pazienti con ridotta mobilità. Se non prevenuta adeguatamente, può evolvere in embolia polmonare, con esiti potenzialmente fatali. Ogni struttura sanitaria ha l’obbligo di valutare il rischio trombotico e adottare protocolli preventivi, come la somministrazione di anticoagulanti, l’uso di calze elastiche e la mobilizzazione precoce.

Quando la trombosi insorge per mancata prevenzione durante l’immobilizzazione, si configura una responsabilità medica e organizzativa. La legge impone l’adozione di linee guida aggiornate, la personalizzazione del piano antitrombotico e il monitoraggio costante del paziente a rischio.

Il danno da trombosi non trattata può essere invalidante o letale: ischemia degli arti, danno d’organo, embolie multiple. Il paziente – o i familiari – possono richiedere il risarcimento per danno biologico, patrimoniale, morale ed esistenziale.

In questo articolo analizzeremo le cause più frequenti di trombosi da immobilizzazione, la normativa vigente fino al 2025, i casi concreti di risarcimento ottenuto e le competenze degli Avvocati di Risarcimenti Danni Malasanità, con attenzione ai profili clinici e giuridici legati alla prevenzione della TVP.

Ma andiamo ora ad approfondire con gli avvocati di Risarcimenti Danni Malasanità.

Quando si è a rischio di trombosi da immobilizzazione?

- Ricovero prolungato a letto dopo interventi chirurgici ortopedici, addominali o toracici;

- Patologie neurologiche con deficit motori o paralisi;

- Pazienti anziani, oncologici o con precedenti episodi trombotici;

- Immobilizzazione prolungata in pronto soccorso o in RSA;

- Viaggi o spostamenti sanitari superiori alle 6-8 ore senza movimento.

Quali sono le cause più frequenti della trombosi da immobilizzazione?

La medicina moderna conosce perfettamente i rischi legati all’immobilità prolungata. Eppure, proprio in ospedale, dove ogni dettaglio dovrebbe essere previsto, ogni rischio monitorato, ogni complicanza evitata, la trombosi da immobilizzazione continua a colpire pazienti ricoverati, post-operati, anziani, traumatizzati. Non si tratta di un evento imprevedibile. Al contrario, è uno degli eventi avversi più noti, più studiati e teoricamente più facilmente prevenibili. Ma allora perché continua a verificarsi? Perché pazienti allettati, magari già fragili, si trovano a sviluppare trombosi venosa profonda o embolie polmonari nonostante tutto quello che si sa?

Una delle cause principali è la mancata valutazione del rischio tromboembolico al momento del ricovero. Ogni paziente, quando viene ammesso in ospedale, dovrebbe essere sottoposto a uno screening per stabilire il suo livello di rischio. Età avanzata, neoplasie in atto, obesità, varici, uso di contraccettivi orali o terapie ormonali, fumo, pregressi episodi trombotici, familiarità, interventi chirurgici recenti, allettamento prolungato: sono tutti fattori che aumentano in modo significativo la probabilità di sviluppare una trombosi. Tuttavia, in molti contesti, questa valutazione viene omessa o fatta in modo superficiale, senza utilizzare scale validate come il punteggio di Padua o Caprini. Il paziente resta in un limbo clinico, senza che vengano attivate misure di prevenzione farmacologica o meccanica. E l’immobilità, giorno dopo giorno, fa il suo corso.

Un altro errore frequente è l’omissione della profilassi farmacologica nei pazienti a rischio, spesso per eccesso di prudenza. In chi ha patologie emorragiche, alterazioni della coagulazione, recenti traumi cranici, ulcere gastriche o altre comorbidità, si teme di somministrare eparina o anticoagulanti a basso peso molecolare. Ma in molti casi, queste controindicazioni non sono assolute, e una valutazione ematologica attenta potrebbe portare a un bilanciamento efficace tra rischio trombotico e rischio emorragico. Rinunciare alla profilassi per paura, senza valutazione specialistica, equivale spesso a scegliere il male minore solo in apparenza. Perché una trombosi non trattata può uccidere in poche ore, e lo fa in silenzio.

Anche la mancanza di mobilizzazione precoce dei pazienti chirurgici e ortopedici è tra le principali cause di trombosi da immobilizzazione. Dopo un intervento, il paziente viene lasciato a letto “per precauzione”, per evitare cadute, strappi, complicanze. Ma ogni ora passata senza movimento aumenta la stasi venosa degli arti inferiori. Le linee guida parlano chiaro: il movimento precoce, anche solo sedersi sul letto, flettere le gambe, essere accompagnati in posizione seduta, è una delle prime forme di prevenzione. Tuttavia, l’organizzazione ospedaliera spesso non consente questo approccio. Mancano i fisioterapisti, mancano gli infermieri, mancano le carrozzine, e il paziente resta immobile per giorni. E la trombosi non aspetta che il reparto si organizzi.

La situazione è ancora più grave nei reparti di lungodegenza, nelle RSA, nei pazienti neurologici o oncologici. Qui l’immobilità è cronica, non transitoria. E proprio per questo dovrebbe essere compensata da un piano assistenziale personalizzato, che comprenda ginnastica passiva, uso di calze elastiche, intermittenti dispositivi di compressione pneumatica, idratazione adeguata, e farmacoterapia costante. Ma troppo spesso si cede alla rassegnazione: il paziente non collabora, è apatico, non si alza dal letto. Le prescrizioni si riducono, le visite si fanno più rare, e le gambe, sotto le lenzuola, diventano lentamente teatro di un evento evitabile. La trombosi diventa allora il segno fisico di una dimenticanza collettiva.

Un altro elemento spesso ignorato è la disidratazione, che contribuisce in modo diretto all’ispessimento del sangue e al rallentamento del flusso venoso. I pazienti anziani, confusi, quelli che rifiutano l’acqua, quelli in terapia diuretica, quelli con diarrea o febbre, sono particolarmente a rischio. Ma se l’idratazione non viene monitorata attivamente, se non si valuta l’output urinario, se non si controllano gli elettroliti, questo rischio resta invisibile. L’immobilità non è solo fisica. È anche emodinamica. E un sangue più denso, in vene non stimolate dal movimento, è il terreno ideale per la formazione del coagulo.

In alcuni casi, l’errore è legato alla comunicazione. Il paziente non viene informato sul perché è importante muoversi, alzarsi, collaborare. Non sa che restare a letto può ucciderlo. Gli viene detto di “riposare”, di “non sforzarsi”, di “aspettare l’ok del medico”. Nessuno gli spiega che anche muovere le caviglie o fare esercizi da supino può aiutare a prevenire la trombosi. Nessuno gli insegna a riconoscere i sintomi: la gamba gonfia, calda, dolente, più pesante, o la comparsa improvvisa di fiato corto e dolore toracico. Nessuno chiede ai familiari di monitorare questi segni a casa. E così, quando la trombosi si manifesta, è spesso troppo tardi per intervenire.

La cultura ospedaliera ha una parte di responsabilità. In molte strutture si dà per scontato che l’immobilità sia una condizione normale del paziente fragile. L’allettamento viene considerato inevitabile, anzi protettivo. Ma non lo è. Il letto salva solo quando è temporaneo. Oltre un certo numero di ore, diventa un pericolo. Eppure, nessun allarme suona quando un paziente non si alza da 48 ore. Nessuna cartella elettronica segnala il mancato uso di profilassi. Nessun sistema obbliga a giustificare la rinuncia alla mobilizzazione. Le urgenze, le infezioni, le terapie assorbono tutto. La prevenzione resta indietro. E il trombo, invisibile e silenzioso, lavora nell’ombra.

Dal punto di vista medico-legale, la trombosi da immobilizzazione è considerata un evento evitabile e quindi spesso imputabile a responsabilità professionale. Se il paziente era a rischio e non è stata prescritta alcuna profilassi. Se non c’è documentazione sulla mobilizzazione. Se la valutazione iniziale è assente. Se la diagnosi arriva tardi perché i segni non sono stati riconosciuti. In tutti questi casi, il giudice riconosce una responsabilità per omissione. Le conseguenze sono gravi: danni polmonari permanenti, ictus da embolia paradossa, decessi improvvisi che si sarebbero potuti evitare con una semplice iniezione, o con un piano di movimento strutturato. La trombosi da immobilizzazione, nei tribunali, è considerata una colpa, non una sfortuna.

In conclusione, la trombosi da immobilizzazione non è un destino inevitabile. È un rischio noto, descritto, previsto, e quindi prevenibile. Serve valutazione, osservazione, organizzazione, comunicazione. Serve ricordare che ogni paziente fermo è un paziente a rischio. Che il letto non è sempre cura. Che il movimento, anche minimo, è parte integrante della terapia. Prevenire la trombosi non significa solo usare un farmaco. Significa prendersi carico del corpo fermo e dargli uno stimolo a reagire. Perché ogni gamba che si gonfia è un segnale di negligenza. E ogni embolia che viaggia verso il cuore o i polmoni è il risultato di un sistema che ha lasciato andare.

Quando si configura la responsabilità medica per trombosi da immobilizzazione?

La trombosi venosa profonda (TVP) rappresenta una delle complicanze più temute nei pazienti ospedalizzati o costretti all’immobilizzazione prolungata, soprattutto in ambito post-operatorio, post-traumatico o nei soggetti anziani e fragili. Si tratta di un evento prevedibile e potenzialmente prevenibile, che può evolvere in embolia polmonare, con conseguenze talvolta fatali. Quando la trombosi insorge in un paziente immobilizzato e non sono state adottate adeguate misure di profilassi, si configura una responsabilità medica chiara, con possibili risvolti civili e penali.

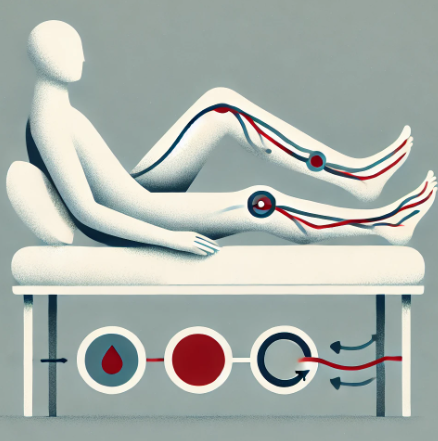

Il legame tra immobilità prolungata e rischio trombotico è noto da decenni. Ogni paziente costretto a letto, con ridotta attività muscolare degli arti inferiori, presenta un rallentamento del flusso venoso profondo, soprattutto a livello del polpaccio e della coscia. A questo si aggiungono eventuali fattori di ipercoagulabilità (neoplasie, terapie ormonali, patologie infiammatorie) o danno endoteliale (traumi, interventi chirurgici, infezioni). La triade di Virchow – stasi, lesione della parete vascolare, stato trombofilico – rappresenta la base fisiopatologica della trombosi.

L’errore clinico più grave consiste nel non valutare il rischio trombotico alla presa in carico del paziente. Esistono strumenti validati, come la scala di Padua per i pazienti internistici o quella di Caprini per i pazienti chirurgici, che consentono di classificare ogni individuo in base al suo rischio e decidere se e come attuare la profilassi. La mancata applicazione di questi strumenti, o l’uso formale non seguito da atti concreti, rappresenta una grave carenza nell’assistenza.

La responsabilità si configura anche quando la profilassi è indicata, ma non viene prescritta o non viene somministrata correttamente. La profilassi farmacologica con eparina a basso peso molecolare è raccomandata in numerosi scenari clinici: chirurgia ortopedica maggiore, interventi oncologici, pazienti allettati per più di tre giorni, soggetti con pregressi episodi di TVP. Se il paziente rientra nei criteri di rischio e non riceve la terapia antitrombotica, l’evento trombotico che ne deriva è da considerarsi evitabile.

L’uso dei presidi meccanici è parte integrante della prevenzione. Calze elastiche antitrombo, dispositivi di compressione pneumatica intermittente, mobilizzazione precoce e idratazione adeguata sono misure non farmacologiche che riducono significativamente l’incidenza di TVP. Non implementare queste strategie, soprattutto nei pazienti in cui l’anticoagulazione è controindicata, costituisce una negligenza gestionale.

La sorveglianza clinica è un altro elemento centrale. Il paziente immobilizzato deve essere monitorato attentamente per segni precoci di trombosi: gonfiore unilaterale, dolore al polpaccio, arrossamento, aumento della temperatura locale, tachicardia inspiegata. L’assenza di annotazioni in cartella clinica su questi parametri, o l’assenza di un’azione tempestiva (ad esempio l’ecocolordoppler) in presenza di segni sospetti, rappresenta un’omissione che aggrava la responsabilità professionale.

Nei casi più gravi, la trombosi venosa evolve in embolia polmonare. L’esordio può essere improvviso, con dispnea, dolore toracico, sincope, cianosi o arresto cardiaco. Tuttavia, anche in questi casi l’evento non è sempre imprevedibile: se il paziente era a rischio e non ha ricevuto profilassi, o se presentava sintomi precedenti non indagati, il nesso causale è forte. Le linee guida internazionali sottolineano che una parte importante delle morti per embolia polmonare avviene in ospedale, e molte sono prevenibili.

La responsabilità medica si estende a tutta la filiera decisionale. Il medico di reparto che non prescrive la profilassi, l’infermiere che non controlla l’aderenza al protocollo, la struttura che non fornisce i presidi necessari, o il sistema che non prevede audit e controllo delle misure preventive sono tutti soggetti che possono essere chiamati a rispondere del danno.

Le sentenze italiane sul tema sono chiare: la trombosi da immobilizzazione non è una fatalità. In molti casi, i tribunali hanno accertato la colpa del personale sanitario per non aver valutato il rischio, non aver adottato le misure preventive o non aver controllato l’effettiva somministrazione dei farmaci. Anche nei casi in cui l’evento era teoricamente non evitabile, l’assenza di una strategia preventiva documentata è stata considerata prova di negligenza.

La documentazione clinica, ancora una volta, è fondamentale. Deve emergere in modo chiaro: il livello di rischio trombotico, la decisione motivata sulla profilassi, la data e l’ora delle somministrazioni, l’eventuale comparsa di segni sospetti, le misure non farmacologiche adottate. La mancanza di queste informazioni in cartella rende indifendibile la posizione del medico in caso di complicanze.

La formazione del personale sanitario è il primo strumento di prevenzione. Ogni medico e ogni infermiere deve conoscere i criteri di rischio, saper applicare le scale, riconoscere i segni clinici precoci, promuovere la mobilizzazione attiva e segnalare eventuali controindicazioni alla profilassi. La gestione del rischio trombotico non è solo una questione farmacologica, ma una parte essenziale del processo assistenziale.

Anche il consenso informato ha un ruolo. Il paziente o la sua famiglia devono essere informati del rischio di trombosi, delle misure di prevenzione proposte, e degli eventuali rischi connessi alla terapia anticoagulante. In caso di rifiuto, il medico ha il dovere di spiegare le possibili conseguenze, annotare tutto in cartella e, se necessario, coinvolgere il medico legale o il responsabile del rischio clinico.

La responsabilità può essere aggravata nei casi di pazienti dimessi senza raccomandazioni chiare. Se un paziente operato o allettato viene dimesso senza indicazione di continuare la profilassi a casa, o senza adeguata istruzione sulla ripresa della deambulazione, la complicanza che insorge nei giorni successivi può essere attribuita alla carenza del piano terapeutico. Le linee guida raccomandano che la profilassi prosegua anche dopo la dimissione in alcuni casi (chirurgia ortopedica, oncologica, pazienti oncologici o ad alto rischio).

In conclusione, la responsabilità medica per trombosi da immobilizzazione si configura ogniqualvolta il paziente presenta un rischio trombotico noto, non viene valutato correttamente, non riceve la profilassi indicata, o sviluppa un evento trombotico in un contesto clinico in cui era doveroso prevenirlo. È una responsabilità trasversale, che coinvolge il singolo medico, l’équipe, la struttura e il sistema sanitario.

Ogni paziente immobilizzato è un soggetto fragile, in attesa di protezione. Ogni gamba gonfia non controllata è un’occasione persa. Ogni embolia evitabile è una storia spezzata. Perché nella medicina moderna, la prevenzione è il primo atto di cura. E dove c’era tempo per agire, non ci sono scuse per non averlo fatto.

Quali norme regolano questi casi?

- Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) sulla responsabilità sanitaria;

- Art. 2043 c.c., per fatto illecito e danno ingiusto;

- Art. 2236 c.c., responsabilità per colpa professionale grave;

- Art. 589 e 590 c.p., lesioni o omicidio colposo da omissione terapeutica;

- Linee guida ministeriali e raccomandazioni della SISET (Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e Trombosi) aggiornate al 2025.

Quali risarcimenti sono stati riconosciuti in Italia?

- Donna 72enne immobilizzata per 9 giorni dopo protesi d’anca, deceduta per embolia: risarcimento di 2.000.000 euro;

- Uomo con trombosi massiva non prevenuta dopo ricovero per frattura femore: risarcimento di 1.700.000 euro;

- Paziente oncologico non trattato con anticoagulanti, con trombosi diffusa e danni neurologici: risarcimento di 1.850.000 euro.

A chi rivolgersi per ottenere giustizia?

In caso di trombosi da immobilizzazione non prevenuta, è fondamentale rivolgersi a avvocati con competenze specifiche in responsabilità per omissione terapeutica e profilassi preventiva. La difesa legale prevede:

- Analisi della documentazione clinica e dei piani assistenziali personalizzati;

- Verifica dell’applicazione delle linee guida antitrombotiche;

- Collaborazione con specialisti in ematologia, medicina interna, medicina legale;

- Dimostrazione del nesso causale tra omissione e evento trombotico;

- Azione risarcitoria completa per il danno subito o per gli eredi.

Gli Avvocati di Risarcimenti Danni Malasanità lavorano con esperti in medicina ospedaliera, medicina legale e profilassi del rischio clinico, offrendo una tutela tecnica, rigorosa e incentrata sulla prevenzione mancata del danno evitabile.

Una trombosi ospedaliera può essere prevenuta. Se non viene fatto il necessario per evitarla, la responsabilità è evidente e il paziente ha diritto al giusto risarcimento.

Qui di seguito tutti i riferimenti del nostro Studio Legale specializzato in risarcimento danni da errori medici: